出典:春秋左氏伝

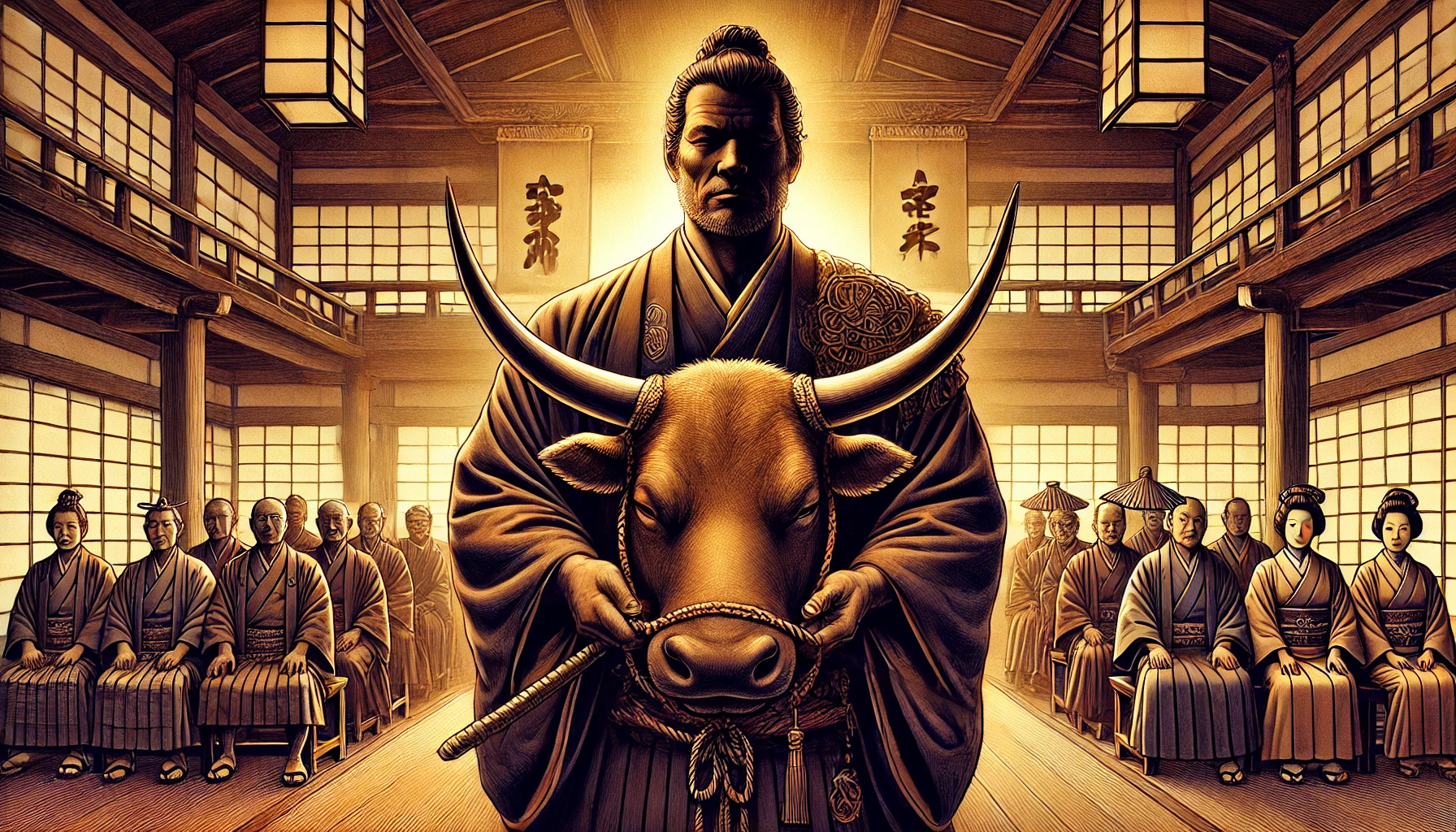

「牛耳を執る」とは

中国の春秋戦国時代、諸侯が盟約するとき、同盟の盟主になる人物が主導権を握るときに、諸侯で牛の耳をとって裂いて出した血を飲んで誓い合ったという儀式からの故事。

つまり、組織や集団において大きな権限や影響力を持ち、その中心となる人物が方針を決定すること。

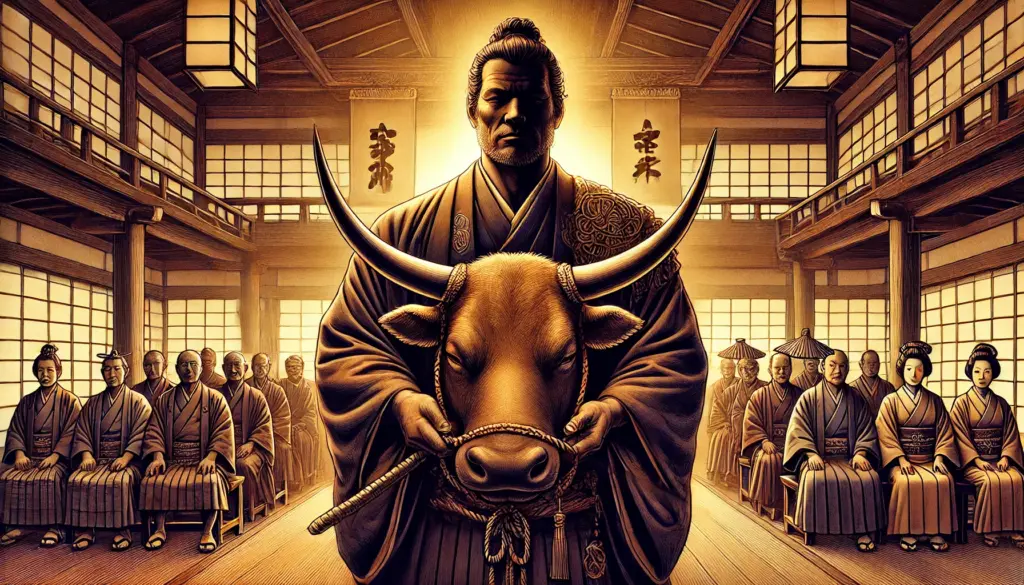

「牛耳を執る」の時代背景

「牛耳を執る」は、晋国の権力者である景公が、国内で最も重要な役職を占めていた三人の有力者が、実際に国家の方針を決定する権限を持つかを巡って争いが起きました。

特に屠岸贾は、賢明で大胆な政治手腕を持ち、最終的に晋景公に対して絶大な影響力を持つようになりました。その過程で「牛耳を執る」とは、まさに屠岸贾が権力の中心を握り、国の方針を実質的に決定する役割を担ったことを指しています。この言葉は、最も権威のある立場を象徴する言葉として今に伝えられています。

ビジネスで使われるシーン

舞台は、営業部の会議室。新製品の販売戦略を話し合う場面から始まります。

田中部長:さて、新製品『スマート牛耳システム』の販売戦略についてだが……。

佐藤さん: 牛耳って、あの故事成語の『牛耳を執る』の牛耳ですか?

山本課長: そうだよ。牛の耳を執って、リーダーになるって意味だね。

田中部長: いやいや、正確には『牛耳』とは古代中国で盟主が軍や組織を率いるときに掲げた象徴だよ。牛の耳とは直接関係ない。

佐藤さん: なるほど!つまりこの製品は、リーダーシップを発揮するためのツールってことですね?

田中部長: まぁ、そんなところだな。しかし、問題はどうやってこの製品の価値をクライアントに伝えるかだ。最近の若い営業は、やれデータだ、やれAIだと数字ばかり持ち出してくるが、肝心の熱意が足りん!

山本課長: いや、部長。今の時代、データで説得するのは基本ですよ。『顧客ニーズの可視化』が重要なんです。

田中部長: ふん、データは所詮過去の記録だ。大事なのは現場の感覚と長年の経験だよ!

佐藤さん: でも、それって牛耳を執るのと似てませんか?

田中部長: 似ている?

佐藤さん: ええ。昔の盟主も、経験や威厳で牛耳を掲げてリーダーシップを取ったわけですよね。でも現代では、リーダーシップの象徴がデータになっただけじゃないですか?

山本課長: おお、それは面白い視点だな。

田中部長: ……むむむ。言われてみれば一理あるな。

その時、突然田中部長のスマートフォンが鳴る。画面を見ると、取引先の社長からの着信だ。

田中部長: おっと、失礼するよ。

(田中部長が席を外す)

山本課長: 佐藤さん、君もなかなかやるね。部長のあの頑固なところをあっさり崩すとは。

佐藤さん: いえいえ。ただ思ったことを言っただけです。それに、どちらの意見も大事だと思うんです。

山本課長: どういうこと?

佐藤さん: データも経験も、リーダーシップの方法は時代によって変わるけど、本質は『信頼を勝ち取る』ことじゃないですか?それが牛耳を執るってことなんだと思います。

しばらくして田中部長が戻ってくる。

田中部長: 今の取引先、販売戦略の詳細を知りたいそうだ。山本課長、君が提案していたデータの可視化ツール、すぐに用意できるか?

山本課長: もちろんです!

田中部長: それと、佐藤さん。君の言う通り、時代に合わせた柔軟なリーダーシップが大事だな。今回は二人の提案を合わせて戦略を立てることにしよう。

佐藤さん: わかりました!じゃあ、みんなで牛耳を執る準備ですね!

田中部長と山本課長 ……なんか、ちょっと違う気がするけどな。

教訓

リーダーシップとは、「信頼を勝ち取る力」に基づいています。しかし、その象徴や方法は時代によって変わるものです。現代においては、データや新しいツールを使いこなしつつ、経験や熱意を併せ持つリーダーが求められています。