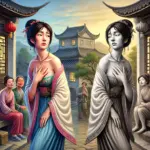

李下に冠を正さず 出典:「古楽府・君子行」

「李下に冠を正さず」という故事成語は、疑念を招くような行動を避けることの重要性を説いたものです。現代のビジネスにおいても、信頼を損なわないためには透明性が求められます。この故事成語は、倫理的な行動規範やイメージ管理の重要性を示す教訓として役立ちます。

「李下に冠を正さず」出典と背景

中国で六朝以前の古い楽府『古楽府』にある下記の一節

瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず

当時は、瓜畑では靴を履き直さないこと。李(すもも)の木の下では冠を直さないことになっていました。なぜならば、不審な行動、誤解を与える行動は避けるべきだという教えだったのです。

瓜畑で身体を屈むと、瓜を盗もうとしているように見え、李(すもも)の木の下で手を挙げれば、果実を取ろうとしていると疑われるためです。

この教えは、中国古代の儒教思想に基づいており、倫理的な行動と信頼の重要性を強調する文化から生まれました。当時の社会では、個人の行動が共同体の中での評判や信用に直結していたため、慎重な振る舞いが求められました。

故事のエピソード

ある役人が李の木の下で冠を直そうとした際、通りかかった人々が「果実を盗もうとしているのではないか!」と誤解したという話が伝えられています。このような誤解を避けるため、日常生活でも行動を慎重に選ぶことが求められたのです。

また、似たような話として、瓜畑で靴を直した人が「瓜を盗もうとした」と疑われるケースも語られています。これらのエピソードは、表面的な行動がいかに人々の誤解を招きやすいかを教えています。

現代ビジネスへの応用

「李下に冠を正さず」の教訓は、ビジネスにおいても信頼を維持するための行動指針として重要です。下記に具体例を挙げます。

1. 透明性のある意思決定

ビジネスでは、不透明な意思決定や情報共有が疑念を招く原因になります。オープンなコミュニケーションを心がけることで、誤解を防ぐことができます。

- 事例: 「プロジェクトの予算配分について、全社員に詳細を説明することで、不正の疑いを回避しました。」

2. 贈答文化への対応

取引先との贈答の際、不適切な贈り物は賄賂として疑われる可能性があります。透明性のあるルールを設けることが重要です。社内でも「お歳暮」「お中元」にも配慮するようにすべきではないでしょうか。

- 事例: 「社内で贈答品の価値を明確に制限し、適切な関係を保ちました。」

3. リーダーの行動管理

リーダーの行動は、社員や取引先からも注視されます。不用意な言動は、信頼の損失につながります。

- 事例: CEOが高額な接待を受けたとの噂が流れたため、公的な説明を行い、誤解を解消しました。

オフィスの「李下に冠を正さず」

【登場人物】

- 田中部長: 落ち着きがあり、周囲への影響を常に意識する慎重なリーダー。

- 山本課長: 行動派で、物事を気にしすぎないタイプ。

- 佐藤さん: 新人社員。誠実だが、時に思い込みや誤解を受けやすい。

【エピソード】

舞台は営業部のオフィス。会社の重要な契約先であるクライアントとの打ち合わせ後、社内でちょっとしたトラブルが発生する。

田中部長:

「山本、先ほどの打ち合わせはどうだった?」

山本課長:

「契約更新の方向で進みそうです。ただ……ちょっとした問題がありまして。」

田中部長:

「問題?」

佐藤さん:

「私がクライアントの担当者に渡す予定だった資料を間違えて別のフォルダに入れてしまって、それを探している間に少し誤解されてしまったんです。」

田中部長:

「誤解?」

山本課長:

「佐藤さんが机の引き出しを開けたところ、ちょうどクライアント担当者が通りかかって、『何か盗んでいるのか?』みたいな顔をされたらしいです。」

佐藤さん:

「はい……急いで資料を探していただけなんですが、完全に誤解されてしまったようで。」

田中部長:

「それは、まさに『李下に冠を正さず』だな。」

佐藤さん:

「李下に……何ですか?」

山本課長:

「お、またまた故事成語講座が始まるぞ。あ部長、お願いします。」

田中部長:

「『李下に冠を正さず』は、中国の故事から来た言葉だ。『李(すもも)の木の下で冠を直してはいけない』という意味だな。」

佐藤さん:

「どうしてですか?冠がズレていたら直したいですよね。」

田中部長:

「それが、李の木の下で冠を直すと、まるで李の実を盗もうとしているように見えるからだ。つまり、他人に誤解を与えるような行動は避けるべきだ、という教訓だよ。」

佐藤さん:

「なるほど……。私も資料を探していただけなのに、誤解されてしまったのはそのせいですね。」

山本課長:

「でも、佐藤さんに悪意がないことは明らかですよね?誤解なんて気にしなくていいんじゃないですか?」

田中部長:

「いや、山本。誤解を気にしないのは簡単だが、ビジネスではその誤解が信頼に影響する可能性がある。そうならないように、誤解を招く状況を未然に防ぐべきだ。」

佐藤さん:

「つまり、クライアントが通りかかる可能性を考えて、もっと落ち着いて行動すればよかったということですね。」

田中部長:

「その通りだ。誤解を解くのは時間がかかるが、誤解を防ぐのはほんの少しの注意で済む。」

山本課長:

「なるほど……。じゃあ、これからは資料を探すときも、机をゴソゴソしすぎないように注意しないとですね。」

佐藤さん:

「はい。李下に冠を正さず、ですね!」

「李下に冠を正さず」の教訓

「李下に冠を正さず」の教えは、他人に誤解を与えるような行動や状況を避けることが大切である、というものです。ビジネスや日常生活において、意図せずとも周囲に誤解を与えたり、信頼を損なう行動をしてしまうことがあります。そのため、行動する前に周囲への影響を考える慎重さを持つことが、信頼を築く鍵となります。特に、透明性や信頼が求められる場面では、この教えを実践することで、信頼関係を守り抜くことができます。倫理的で誠実な行動を心がけ、信頼されるビジネスパーソンを目指しましょう。

類義語

- 瓜田に履を納れず:疑念を招く行動を避ける。

- 身を慎む:行動を控えめにする。