顰に倣う 出典:荘子

「顰に倣う(ひそみにならう)」という故事成語は、形式や表面的な真似が本質をとらえていないことを戒める言葉です。この言葉は、現代社会においても、単なるマネが失敗につながることを教えてくれます

「顰に倣う」出典とエピソード

中国の古典『荘子』の一節に由来しています。荘子は戦国時代の思想家であり、『荘子』は老荘思想(老子・荘子の思想)を代表する書物です。

この故事が収められているのは『荘子』「天運篇」です。この中で、次のようなエピソードが語られています。

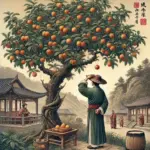

越(えつ)地方の女性、西施(せいし)は、非常に美しいことで知られていました。しかし、彼女は病気を患っており、そのため胸を押さえて顔をしかめることがありました。この姿があまりにも美しく、村人たちは彼女の表情や仕草を見て心を奪われました。

それを見た別の女性が、西施の真似をして胸を押さえ、顔をしかめました。しかし、その女性は醜い人であったため、周囲の人々は彼女を不快に感じ、避けてしまいました。

この逸話は、「表面的なマネが必ずしも成功するわけではない」ことを象徴的に示しています。

現代ビジネスへの応用例

「顰に倣う」は、とくにビジネスにおいて表面的な模倣がリスクを伴うことを教えてくれます。下記に具体例を挙げます。

他社成功事例の模倣(マネ)

競合企業の成功戦略を表面的にマネしても、成功するとは限りません。マネる前に、その戦略が自社のビジネスモデルや市場環境に適しているかを見極めることが重要です。

- 事例: A社がSNS広告で成功したため、B社も同じ戦略を採用したが、フォロワー層が異なるため結果が出なかった。

リーダーシップスタイルの模倣

有名なリーダーの行動やスピーチをマネるだけでは、同じ結果を得られるとは限りません。本質的なリーダーシップの原則を学び、自分の強みを活かす形で適用する必要があります。

- 事例: カリスマ性を模倣しようとしたが、自身の性格と合わず、チームの信頼を損なった。

マーケティング戦略の模倣

流行の手法を表面的に取り入れると、自社ブランドの独自性が損なわれる可能性があります。オリジナリティと市場ニーズを重視することが大切です。

- 事例: 競合他社が行ったキャンペーンをマネた結果、顧客から『独自性がない』との批判を受けた。

まとめ

「顰に倣う」は、表面的なマネがいかに本質を外してしまうかを教えてくれます。この教訓は、ビジネスや人間関係においても極めて重要です。他者の成功事例をマネる/TTP(徹底的にパクる)には、その背後にある原理や目的を深く理解し、自分自身の状況に適用することが求められます。本質を捉えた行動を心がけ、真の成功を目指しましょう。

類義語

- 付和雷同:自分の考えを持たず、他人に安易に同調すること。

- 猿真似:表面的に他人の真似をすること。

- 本末転倒:重要なことと些細なことを取り違えること。

- 独自性の欠如:個性やオリジナリティがない状態。