出典:戦国策

「禍転じて福となす」とは

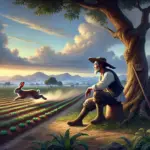

不幸や災難と思える状況を、工夫や努力によって幸運や成功へと転換することを意味する故事成語です。出典は『戦国策』の「楚策」にあります。楚の国に仕える臣下が困難な状況を機転で乗り越えた逸話に由来しています。

この故事は、人生における困難や逆境を乗り越えるための指針として、古くから多くの人々に親しまれています。不測の事態に対して冷静に対応し、物事を前向きに捉える姿勢を象徴しています。

出典「戦国策」は、中国戦国時代(紀元前5世紀から紀元前221年)における各国の外交策や政治的駆け引きを中心に記録した書物です。「楚策」には、楚の国が危機的状況に直面した場面で、ある賢臣が知恵を駆使してその窮地を打破したエピソードが記されています。

この故事が生まれた背景には、戦国時代特有の激しい各国の紛争がありました。各国は戦争や同盟を繰り返し、臣下たちは生き残りをかけて知恵を尽くしていたことが背景にあります。

エピソード

楚の国が隣国の侵略に脅かされ、大きな困難に直面していた戦国時代。ある日、楚の王は重臣たちを集め、国を救うための策を尋ねました。

楚王: わが国は今、周囲を敵に囲まれ苦境に立たされている。このままでは滅亡も避けられぬ。何か策はないか?

重臣A: 王に申し上げます。われわれの兵力では敵に太刀打ちできません。降伏を検討すべきかと存じます。

重臣B: それは軽率なことです。ここで降伏すれば、わが国の誇りを失います。

議論が堂々巡りを続ける中、一人の賢臣が静かに立ち上がりました。

賢臣: 王に申し上げます。今こそ、この災いを好機と見るべきです。

楚の王: 貴殿はこの災いを好機と? それはどういう意味だ?

賢臣: 敵国が侵略を開始した背景には、彼らの内部に分裂があるからに他なりません。その隙を突き、敵国を内部から揺さぶる計略を実行すべきです。

楚の王: 貴殿に策があるのか?

賢臣: まず、敵国と同盟を結びます。しかし、それは一時的に過ぎません。その間に間者を放ち、彼らの内紛を煽るのです。やがて、敵は自滅するでしょう。これによって、わが国の脅威はなくなるでしょう。

賢臣の計略は見事に成功し、楚の国は侵略を免れるだけでなく、戦後の国力を強化することに成功しました。

このエピソードは、逆境を利用して大きな成功を収めた事例として語り継がれています。

現代ビジネスへの応用

「禍を転じて福となす」の教訓は、現代ビジネスにおいても応用されています。下記に、いくつかの事例を列挙します。

- 市場の変化に対応する戦略

- コカ・コーラ社(2010年代):砂糖の摂取に対する消費者の健康志向の高まりを危機と捉えるのではなく、無糖や低カロリー飲料(例:コカ・コーラ ゼロシュガー)を開発することで、新たな市場を開拓しました。

- リーダーシップと危機管理

- Zoom Video Communications(2020年):パンデミック時のリモートワーク需要の急増を危機ではなく機会と捉え、迅速なサーバー増強や無料アカウント提供を実施。その結果、リモートワーク市場のリーダーとなりました。

- ブランドの再構築

- 資生堂(2020年):コロナ禍で化粧品の需要が減少した際、スキンケア製品やオンライン美容コンサルティングを強化。特に「エリクシール」シリーズの保湿ケア商品が売上を牽引しました。

- 新たな収益源の発掘

- 任天堂(2006年):家庭用ゲーム機市場での競争激化を受け、直感的に操作できる「Wii」を開発。新しい客層を取り込み、大ヒット商品となりました。

資料流出で学ぶ、禍転じて福となすビジネス術

【登場人物】

– 田中部長: トラブルを恐れるベテラン部長。慎重な性格。

– 山本課長: 前向きな若手リーダー。危機をチャンスに変えるアイデアマン。

– 佐藤さん: 新人社員。天然だけど機転が利くタイプ。

舞台は、営業部のオフィス。大口取引先とのプレゼン準備が進む中、突然のトラブルが発生した。

田中部長: 大変だ!来週の大口取引先へのプレゼン資料が、競合他社に流出した可能性がある!

山本課長: 流出って、本当ですか!?なんでそんなことに……。

田中部長: どうやらメールの送信先を間違えたらしい。先方に送るつもりが、競合の田島商事に送ってしまったらしいんだ!

佐藤さん: それ、ヤバいですね……(間違えたの、私かも)

山本課長:(小声で)佐藤さん、今さらそれは黙っておいたほうがいい。

田中部長: これは完全に禍いだな。このままでは、取引が破談になる可能性が高い……。

山本課長: いや、まだわかりませんよ!「禍を転じて福となす」って言うじゃないですか。

田中部長: そんな都合のいい話があるか!禍は禍だろう!

佐藤さん: でも、『戦国策』でも、ピンチをチャンスに変えた話がありますよね。

田中部長: ほう、それはどんな話だ?

佐藤さん: 確か、『魏の文侯』が敵国の侵略を受けたときの話です。最初は大損害を受けたんですけど、その状況を逆手に取って、兵士の士気を高めて反撃したとか。

山本課長: そうそう。それで結果的に、魏はその後の覇権を握るきっかけをつかんだんですよね。

田中部長: ふむ……だが、どうやってこの状況を逆手に取れというんだ?

山本課長: 例えば、競合が先に資料を見て動くなら、それを予測してさらに一歩先を行く提案をすればいいんです。

佐藤さん: そうですね!それに、流出した資料の内容を一部変更しておいて、競合に間違った方向に行かせる、とか?

田中部長: おいおい、それはさすがに倫理的にどうかと思うぞ。

山本課長: 冗談ですよ。でも、先方に『資料流出の件』を逆手に取って、私たちがどれだけこのプレゼンに力を入れているかをアピールすることはできるんじゃないですか?

佐藤さん: 確かに。『流出の危機にも、私たちは貴社のために最善を尽くします』みたいに言えば、誠意を感じてもらえるかも!

田中部長: ……ふむ。一理あるな。だが、それだけで相手を納得させられるか?

山本課長: その上で、新たな提案を用意します。この機会を利用して、競合が絶対に思いつかないユニークなアイデアを盛り込んだ追加提案をするんです。

佐藤さん: つまり、競合が資料を盗んでも、それ以上のものを私たちが用意すればいいってことですね!

田中部長: ……そうか。「禍を転じて福」とする、とはそういうことか。よし、全員、早速取りかかれ!

【翌週、プレゼン当日】

取引先の担当者:先日の件、大変でしたね。しかし、その危機感が伝わってきました。特に、新しい提案には驚きましたよ。実は競合とも話しましたが、御社のほうが圧倒的に魅力的でした。」

田中部長:(ニヤリとしながら)ご安心ください。私たちはどんな状況でも最善を尽くすのがモットーですので。

山本課長:(小声で)佐藤さん、今回の勝因は君の禍転じアイデアかもな。

佐藤さん: えへへ、禍もたまには役に立つもんですね!

「禍を転じて福となす」は、危機をただ避けるだけでなく、その中にある可能性を見出す力のことを指します。現代のビジネスでは、トラブルは避けられませんが、それを成長や成功のきっかけに変える創造性と柔軟性が求められます。