出典:列子・黄帝篇

朝三暮四の教えと背景

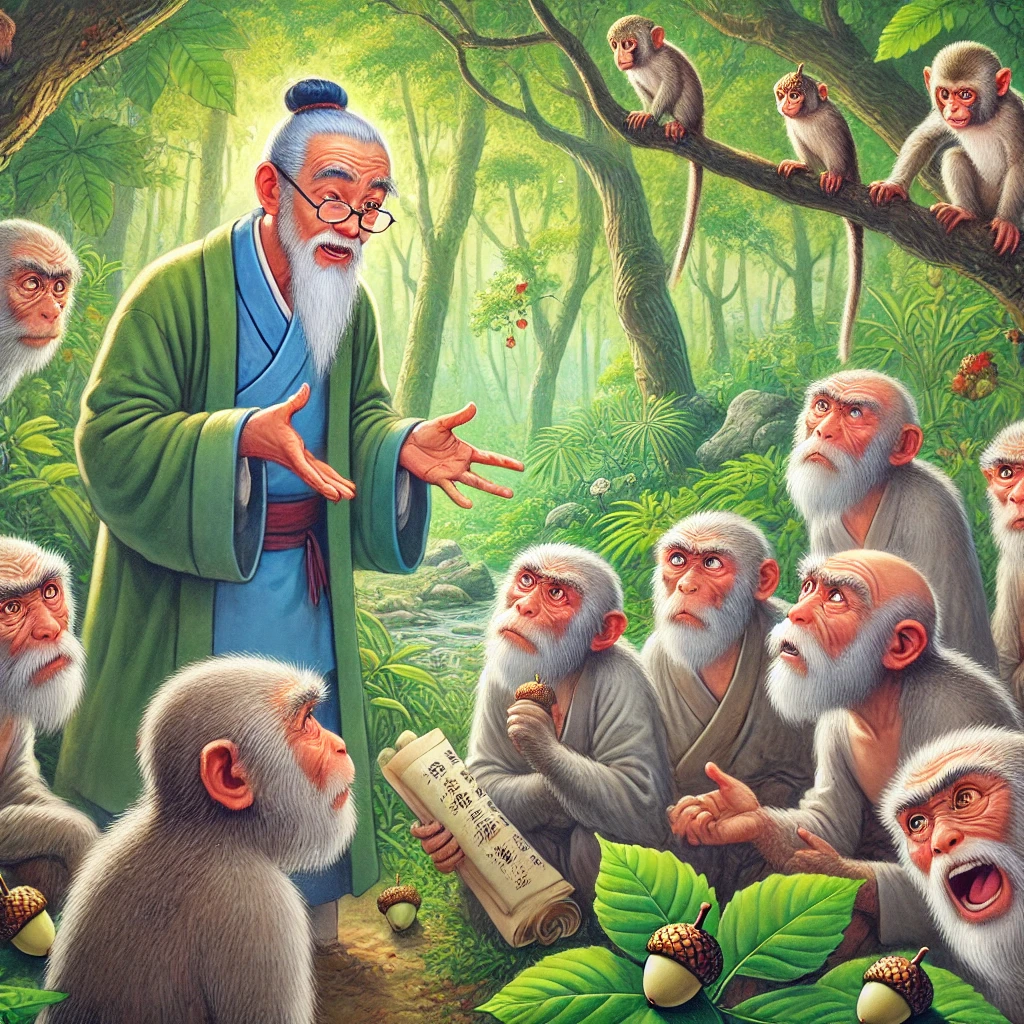

『朝三暮四』は、中国の『列子』に収録された故事です。この話は、人間の心理や受け取り方の微妙な違いを巧みに利用することを説いています。

この故事はもともと「朝に3つ、夕方に4つ」という意味で、表面上は異なるように見えても本質的には同じであること。また、うまい言葉や方法で人をだますことを示しています。この故事は、古代中国の哲学者列子による寓話の一つで、特に人間の認識の仕方や満足感がいかに主観的であるかを表しています。

エピソード

昔、ある村に多くの猿を飼う老人がいました。彼は猿たちに餌としてドングリを与えていましたが、餌の配分を見直す必要がありました。

老人は猿たちに提案しました。

老人:「朝に3つ、夕方に4つのドングリを与えようと思う。どうだろうか?」

猿たち:「それでは足りない!」

猿たちは怒り、騒ぎ始めました。

老人は少し考え、こう言いました。

老人:「では、朝に4つ、夕方に3つにしよう。それならどうだ?」

猿たち:「それなら満足だ!」

猿たちは喜び、すぐに落ち着きを取り戻しました。

現代社会の朝三暮四

現代のビジネスや日常生活でも、「朝三暮四」という言葉は活用される場面があります。

例えば、企業の価格戦略やマーケティング、政治の政策変更、教育現場の方針転換など、多くの場面で人々の受け止め方がその内容よりも形によって変化することがあります。どのように提示されるかによって意見や反応が異なることから、「朝三暮四」という言葉は、コミュニケーションの際に相手の心理を理解し、説得や交渉において活用する知恵としても参考になります。

現代社会への応用例

1. ビジネス交渉における心理的アプローチ

交渉や提案の際、同じ条件でも見せ方や順序を工夫することで、相手の満足感を高めることができます。

具体例: 給与交渉で、基本給を抑える代わりにボーナスや福利厚生を充実させる提案をすると、トータルでは同じ条件でも相手の満足度を高めることができます。

2. 商品の「初月無料」

製品やサービスの価格設定や特典の提示方法を変えることで、顧客の購買意欲を刺激できます。

具体例: サービスが「初回限定」のような特典を強調することで、顧客にお得感を与える手法。

3. 人間関係やリーダーシップ

チームメンバーに新しい方針を提示する際、内容をどう伝えるかによって反応が大きく異なることがあります。

具体例: プロジェクトの変更を伝える際、「リソースが削減される」と言うよりも、「既存のリソースを効率化して運用する」と言った方が、前向きな反応を引き出しやすくなります。

現代における『朝三暮四』の具体例

1. サブスクリプションサービスの料金設定

- 事例: ストリーミングサービスでは、ユーザーに「初月無料」や「年払いで2か月分お得」といったキャンペーンを提示します。

- 解説: 初月無料のような特典を強調することで、顧客に「得をしている」という満足感を与えます。しかし、年払いプランの総額は月額プランと変わらない場合も多く、見せ方次第でユーザーの選択に影響を与えています。『朝三暮四』のように条件そのものは変わらなくても、順序や説明方法によって心理的な満足感が大きく異なります。

2. 従業員満足度向上の施策

- 事例: 企業が給与のベースアップを行わない代わりに、福利厚生やボーナスを充実させる施策を採用。

- 解説: 従業員に「直接的な昇給は難しいが、年間ボーナスを上乗せする」と説明することで、トータルの報酬が同じであっても不満を緩和できます。このようなアプローチは、『朝三暮四』のように表現やタイミングを調整して受け入れられやすい形に変える心理戦術です。

3. 価格帯の見せ方(マーケティング戦略)

- 事例: 高価格帯の商品を並べて表示し、次に中価格帯の商品を提案するマーケティング手法。

- 解説: 高価格帯の商品を見せた後に中価格帯の商品を提案すると、「お得だ」という印象を顧客に与えやすくなります。たとえば、ある電化製品で「上位モデル(50,000円)」と「通常モデル(30,000円)」を提示すると、顧客は30,000円のモデルを「安い」と感じます。これも条件自体に違いはないものの、提示順序による効果を利用した『朝三暮四』の現代的な応用です。

4. 教育現場でのモチベーション管理

- 事例: 先生が生徒の宿題負担を減らさない代わりに、その成果を明確に伝えてやる気を引き出す。

- 解説: 「宿題の量を変えず、取り組む時間帯や方法を自由にしてもよい」と提案することで、実際の負担は変わらなくても生徒の心理的な満足感が向上します。このような調整は教育現場での『朝三暮四』の実践例です。

5. 政府の税制変更による印象操作

- 事例: 増税が発表される際、一部の減税や補助金をセットにして発表する。

- 解説: 消費税率が引き上げられる際に、特定品目の軽減税率や還元制度が同時に導入されることがあります。国民にとって実質的な負担は増えるものの、「軽減措置がある」と発表することで心理的な反発を和らげます。このような調整も『朝三暮四』の現代的な応用例といえます。十分に気を付けましょう。

現代版「朝三暮四」で状況を変える?

【登場人物】

- 田中部長: 落ち着いたリーダーで、冷静に状況を見極めるタイプ。

- 山本課長: 熱血型で、提案が少し強引になることもある行動派。

- 佐藤さん: 素直で観察力が高い新人社員。ときに皮肉なツッコミを入れる。

舞台は営業部の会議室。新しい予算案についての会議が行われている。

田中部長:

「さて、来月からのプロジェクトに割り当てる予算について話し合おうと思う。まずは山本君の意見を聞こう。」

山本課長:

「部長、ズバリこの予算案です!広告予算は大幅に増やし、他の部分は削減します。それで絶対に成功間違いなしです!」

佐藤さん:

「課長……。それって、実際にやると大騒ぎになるんじゃないですか?特に開発チームが黙ってない気がしますけど。」

山本課長:

「いやいや、言い方次第だよ。広告を増やすことが全体の利益になるって、うまく説明すれば大丈夫!」

田中部長:

「山本、それを聞いて思い出すのが『朝三暮四』という故事だな。」

山本課長:

「また出ました、部長の故事成語講座(笑)。今回はどんな話ですか?」

【故事の解説】

田中部長:

「昔、中国に猿を飼っている老人がいた。ある日、エサのトチの実が不足して、猿たちに『朝に3つ、夕方に4つ』しか与えられないと伝えた。」

佐藤さん:

「猿たち、怒りそうですね。」

田中部長:

「その通りだ。猿たちは怒って不満を漏らした。しかし、老人が『じゃあ朝に4つ、夕方に3つにしよう』と言うと、猿たちは満足して納得したんだ。」

山本課長:

「え、それってトチの実の量は全く同じじゃないですか!」

田中部長:

「そうだ。しかし、猿たちは『見せ方』や『言い方』が変わるだけで納得した。これが『朝三暮四』だ。」

佐藤さん:

「つまり、予算案も見せ方や説明の仕方次第で、反発されずに受け入れてもらえるってことですね?」

【話を現実に置き換える】

山本課長:

「なるほど!じゃあ、開発チームには『今まで通りの予算を確保』と伝えつつ、広告を増やす案を出せばいいのか?」

田中部長:

「山本、それでは単なる誤魔化しになるぞ。『朝三暮四』の教えは、言葉や視点を変えるだけでなく、相手の納得感を高めることが重要だ。」

佐藤さん:

「たとえば、『広告費を増やすことで、開発チームの成果をさらに広く届けられる』みたいに伝えたらどうでしょう?」

山本課長:

「確かにそれなら、開発チームも納得してくれそうだな。」

【予算案を再考する】

田中部長:

「結論として、予算案の変更が必要なら、その理由をきちんと整理して、全員が納得できるように説明しよう。」

佐藤さん:

「『朝三暮四』を応用して、チーム全体が前向きになれるようにします!」

山本課長:

「でも、これって結構大変だな……『朝三暮四』って簡単そうに見えて奥が深いんですね。」

【数週間後】

佐藤さん:

「部長、予算案が全会一致で承認されました!広告費の増加にも、みんな納得してくれました。」

山本課長:

「いやあ、最初に提案したときは反発されると思ったけど、ちゃんと説明したおかげでスムーズに進みましたね。」

田中部長:

「よくやったな。『朝三暮四』の教えを活かして、見せ方を工夫することで、チーム全体の納得を得られた。」

佐藤さん:

「これからも、見せ方と説明を工夫していきます!」

【教訓】

「朝三暮四」の教えは、言葉や見方を変えるだけで、相手の反応や受け入れ方が大きく変わるというものです。ビジネスや日常においても、状況を上手に説明し、相手の納得感を引き出すことで、スムーズな合意や協力を得ることができます。

まとめ

人間の心理の微妙な違いを利用した説得術の例として、現代のビジネスや人間関係においても応用可能な教訓を含んでいます。この寓話は、提案や交渉において相手の視点に立つことの重要性を教えてくれます。

『朝三暮四』は、条件そのものを変えるのではなく、見せ方や順序を変えることで相手の納得感や満足度を高める心理術です。これらの具体例に見るように、ビジネス、教育、公共政策など、さまざまな場面で効果的に活用されています。

類義語

- 五十歩百歩:本質的には同じであること。

- 眼に映るものと真実:見せ方や印象が真実に影響を与えること。

- 機知応変:状況に応じて適切な対応を取ること。