木によりて魚(うお)を求む 出典:孟子

「木によりて魚を求む」という言葉は、思い通りに物事が進まない場合、限られた方法を続けても成果が上がらないことを示す教訓です。

今日のビジネス環境においても、状況に応じて最適なアプローチを選ぶ柔軟性が求められます。本稿では、この故事成語の由来を紹介し、現代ビジネスにどのように応用できるかを考察します。

エピソード

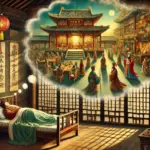

「木によりて魚を求む」という故事は、古代中国の戦国時代が舞台です。ある人物が川の魚を捕まえようとしたとき、川の中に立っている木の枝を使って魚を釣ろうとしました。魚は水中を泳いでいるため、木の枝で魚を釣ることはできません。この行動は非効率で、物事がうまくいかないことの象徴とされています。

不可能なことや筋の通らない方法で目的を達成しようとする愚かな行為をたとえた言葉です。状況に合わない方法や現実的でない手段に固執しても、望む結果は得られないことを戒めています。

孟子が「木によりて魚を求む」を述べたのは、愚かな行為をたとえるためでした。魚は水の中に住む生き物であり、木の上で魚を探しても見つかるはずがありません。

同様に、目的に合わない手段をとれば、どれほど努力しても成果を得ることはできないのです。

この故事は、人間が誤った考え方や方法にとらわれる危険性を教える例として、古くから広く知られています。

故事の時代背景

中国の戦国時代(紀元前475年~紀元前221年)は、7つの主要な国が覇権を争い、非常に競争の激しい時代でした。この時代、人々は限られたリソースを活用し、いかにして自国を発展させるかを考え抜く時代でした。戦略的なアプローチが必要とされ、戦争の勝敗や国の運命を左右することがありました。

教訓

- 現実を直視する大切さ:現実に即した方法を選ばない限り、どれほど努力しても報われることはありません。無駄な努力を避け、目的に適した手段を見つけることが肝心です。

- 柔軟な発想:常識や慣習に固執するあまり、本来の目標を見失うことがあります。自分の行動を冷静に見直し、最適な解決策を模索する柔軟さが求められます。

- 行動する前に考える:計画を立てる際には、目的と手段が一致しているかを慎重に検討する必要があります。衝動的に行動するよりも、よく考えてから行動に移すことで、失敗を避けられるでしょう。