三国志

髀肉の嘆とは?

「髀肉の嘆(ひにくのたん)」とは、努力や行動をしないことで機会を逃し、自分の能力が活かされない状態を嘆く故事です。この言葉は、古代中国の劉備が体験した逸話に由来します。「髀肉」とは太ももの筋肉を指し、乗馬をせずに長期間何もせずにいると太ももの筋肉が衰えることから、行動や努力の不足の比喩として用いられています。

現代では、「機会を逃す」「能力を活かせていない」という状況を指す際にこの故事が用いられます。ビジネスパーソンにとっては、停滞から抜け出し、行動を起こすことの重要性を説く教訓として大変参考になる言葉です。

エピソード

中国・三国時代(220年〜280年)は、漢王朝が崩壊し、中国全土が群雄割拠した動乱の時代でした。劉備、曹操、孫権の三大勢力が覇を競い、戦乱の中で人々は安定を求める一方で、武将たちは自己の野望を達成すべく奮闘していました。

劉備は漢の血を引く皇族でありながら、初めは無名で、商人や織物職人をして糧を得ていた人物です。その後、黄巾の乱で頭角を現し、徐々に勢力を拡大しましたが、曹操や孫権に比べると常に苦しい立場に置かれていました。

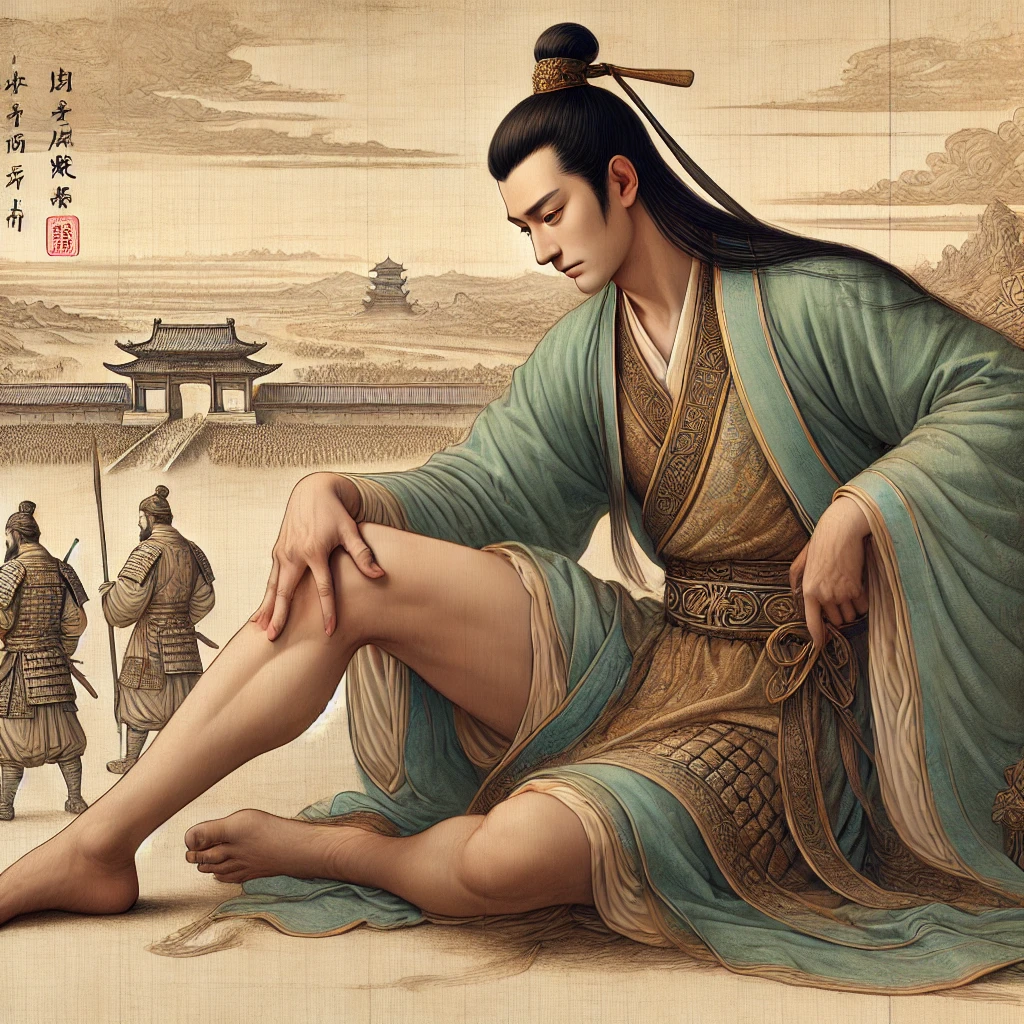

あるとき、劉備が一時的に安定した生活を送り、軍事行動をしない日々が続いた結果、太ももの筋肉が衰えたことに気づきます。そのとき彼は、自らの停滞と無為な日々を嘆き、「髀肉の嘆」として有名な言葉を発しました。

劉備:(太ももを触りながら独り言) 嗚呼、髀肉におおわれてしまった。戦場を駆け巡ることなく、ただ座して時を過ごしてしまった結果か…。これは何と嘆かわしいことか!

関羽:兄者、何をそんなに嘆いているのですか!

劉備:関羽よ、私はここ最近、戦場に出ることもなく、ただ安穏とした生活を送っている。太ももの筋肉が衰えてしまったのだ。これは、我が無為の日々を象徴しているではないか。

張飛:兄上!嘆いているだけでは始まりません。次の機会が来たら、大いに活躍すればよい!

関羽:その通りです。過去を悔いるよりも、今できることを考えましょう。

劉備:うむ、確かにその通りだ。我らは停滞している場合ではない。漢王朝の復興のために備えよう。

劉備が自らの無為を反省し、再び行動を起こす決意を固めました。劉備の言葉は、停滞している現状を打破する意志を象徴しています。

まとめ

「髀肉の嘆」は、無為に過ごすことへの自責と、そこから抜け出して行動を起こす大切さを教えてくれる故事です。ビジネスパーソンにとっても、停滞を打破し、新たな一歩を踏み出すためのヒントが詰まっています。

どんなに厳しい状況でも、自分の現状を冷静に見つめ直し、行動を起こせば新しい未来を切り開ける――この故事が伝えるメッセージは、現代においても大きな意義を持つものです。